セスジユスリカ

生態と特徴

成虫体長…5~6㎜

体色…淡黄緑色。中胸背板に赤褐色の3本の縦条がある。

幼虫体長…11~15㎜

体色…鮮紅色

蛹体長…7㎜

体色…暗赤色

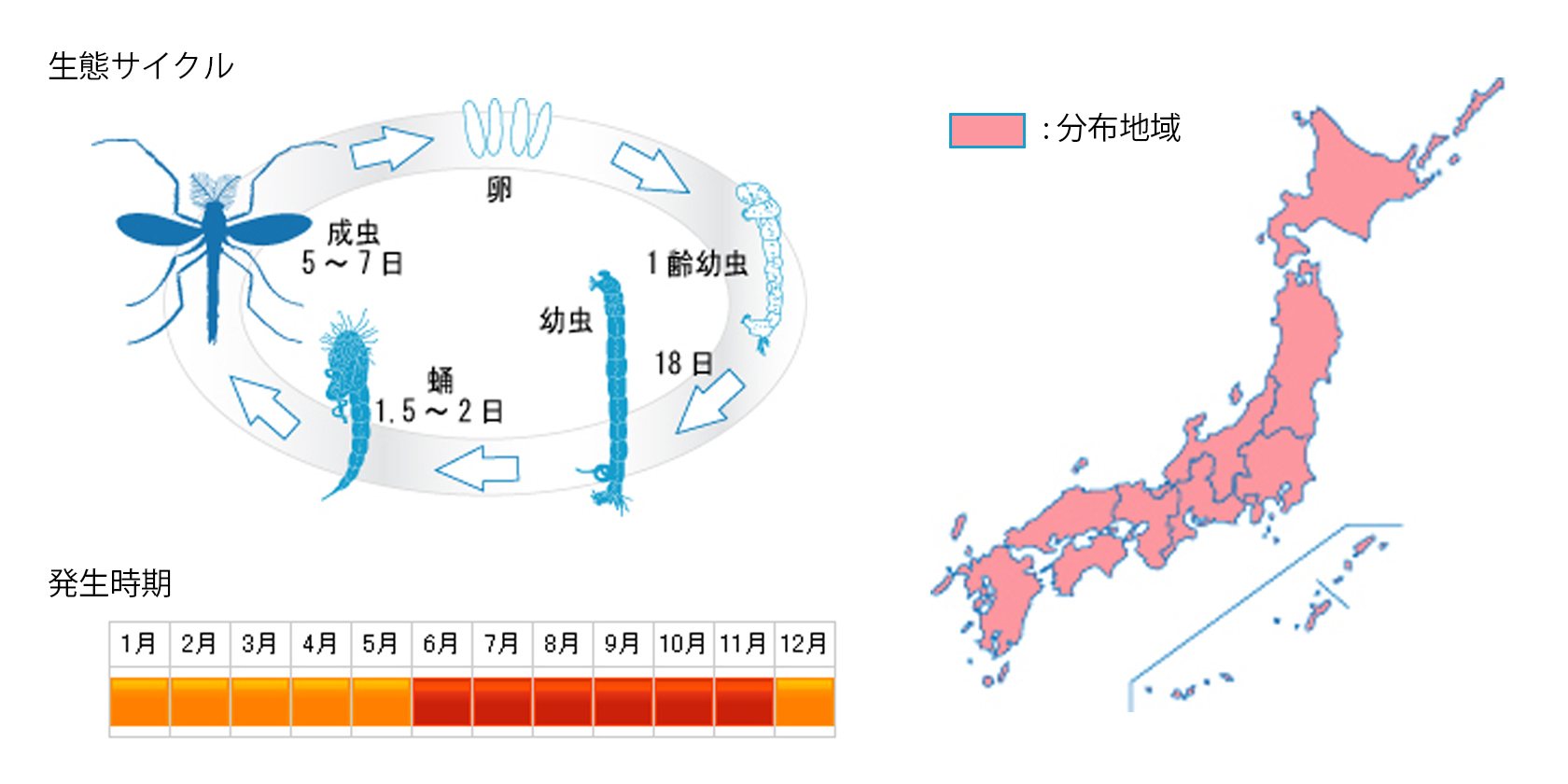

幼虫は、水底で微生物・藻類・泥などを食べて発育し、蛹を経て成虫になります。成虫は日中、下水溝などの薄暗い場所でじっとしていますが、夕方になると、蚊柱を作り、交尾を行います。光に誘引されやすい性質を持っており、夜になると街灯や人家の明かりに誘引されて室内に入ってくることがよくあります。

分布と発生場所

日本全土の下水溝や都市河川で発生します。成虫の飛翔力はそれほど大きくなく、発生源の近くで蚊柱を作ります。1年を通して発生しますが、数が多くなるのは5月頃からで、11月頃からは減少していきます。また、下水溝や河川だけでなく、庭に放置した容器などの小水域でも発生します。

被害

成虫が窓から洩れる光に誘引されて付近の家に入りこみ、食品内に落ちる、洗濯物に付着する、セスジユスリカを餌とするクモが集まり巣を張るといった被害があります。食品工場などでは、製品への異物混入となる危険性もあります。また、大発生した後に堆積した死骸が埃となって飛散すると、それを吸って気管支喘息などを引き起こすことがあり、ダニに次いで重要なアレルゲンであるとされています。駆除・防除方法

侵入に関しては、扉の開閉管理の徹底や網戸の使用にて侵入を防止することができますが、発生源に関しては水質改善が最良の防除方法です。このほか、人家周辺の側溝での発生は暗渠(おおいをした水路)にすること、庭に放置した容器などの小水域での発生は、水が溜まらない環境にすることが発生を防止することにつながります。発生が広範囲にわたってしまった場合や駆除が難しい時は、専門業者に相談することも必要です。