ヒメカツオブシムシ

生態と特徴

成虫体長…2.8~5.3㎜

体色…赤褐色ないし黒褐色で斑紋を現すことはない

幼虫体長…8~9㎜

体色…赤褐色

体形…同筒状で細長く全体が短毛でおおわれ、尾端から長い毛束がでる

蛹体長…約5.5㎜

体色…淡黄色

体形…紡鍾形

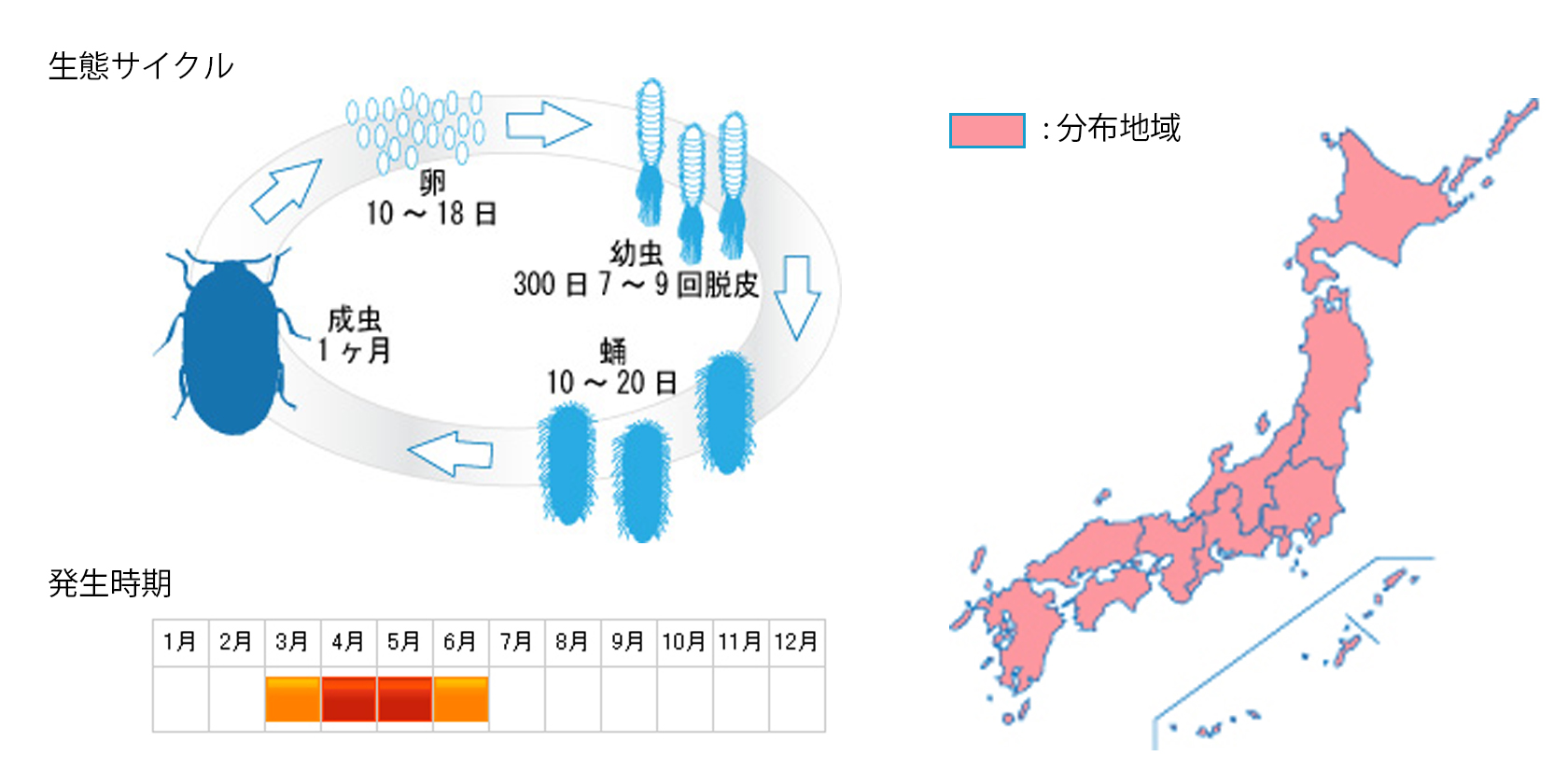

分布と発生場所

日本各地に見られます。幼虫は野外においてはスズメなどの鳥の巣で発見され、屋内ではエサとなる乾燥食品や織物などの衣類に付着し、生息しています。最近では給食の残渣の溜まっている小中学校の床(特に床板の間の溝)から大発生した例があります。また、成虫は花上で花蜜や花粉を食しています。

被害

幼虫の餌となる蚕、繭、生糸、絹織物の他、かつおぶし、乾魚、乾燥動物昆虫標本、粉ミルクなどを加害します。幼虫はかじる力が強く、包装食品に穴を開けて侵入することがあるため異物混入の恐れが非常に高いです。また、この穴からノコギリヒラタムシなどのかじる力のあまりない種に利用されて被害を大きくすることもあります。駆除・防除方法

工場内での発生は、清掃によってエサとなる製品のカスなどを除去することが必要です。生息する場所が発見しにくい場合は、成虫が光によく誘引されますので、捕虫器を使って捕獲し、調査することも有効です。一般家屋では、衣類などの長期保管の際は防虫剤を入れることをお勧めします。また、洗濯物や布団、時には歩いている人などにも飛来しますので、付着していないか確認することが予防につながります。