マメゾウムシ

生態と特徴

成虫体長…2~5㎜ほど

体色…黒色から赤褐色で、種類によって斑紋の入り方が様々です

幼虫体長…3~6㎜ほど

体色…乳白色や黄白色

蛹体長…2~5㎜ほど(アズキゾウムシで2~3㎜)

体色…乳白色や黄白色

卵体色…乳白色や黄白色

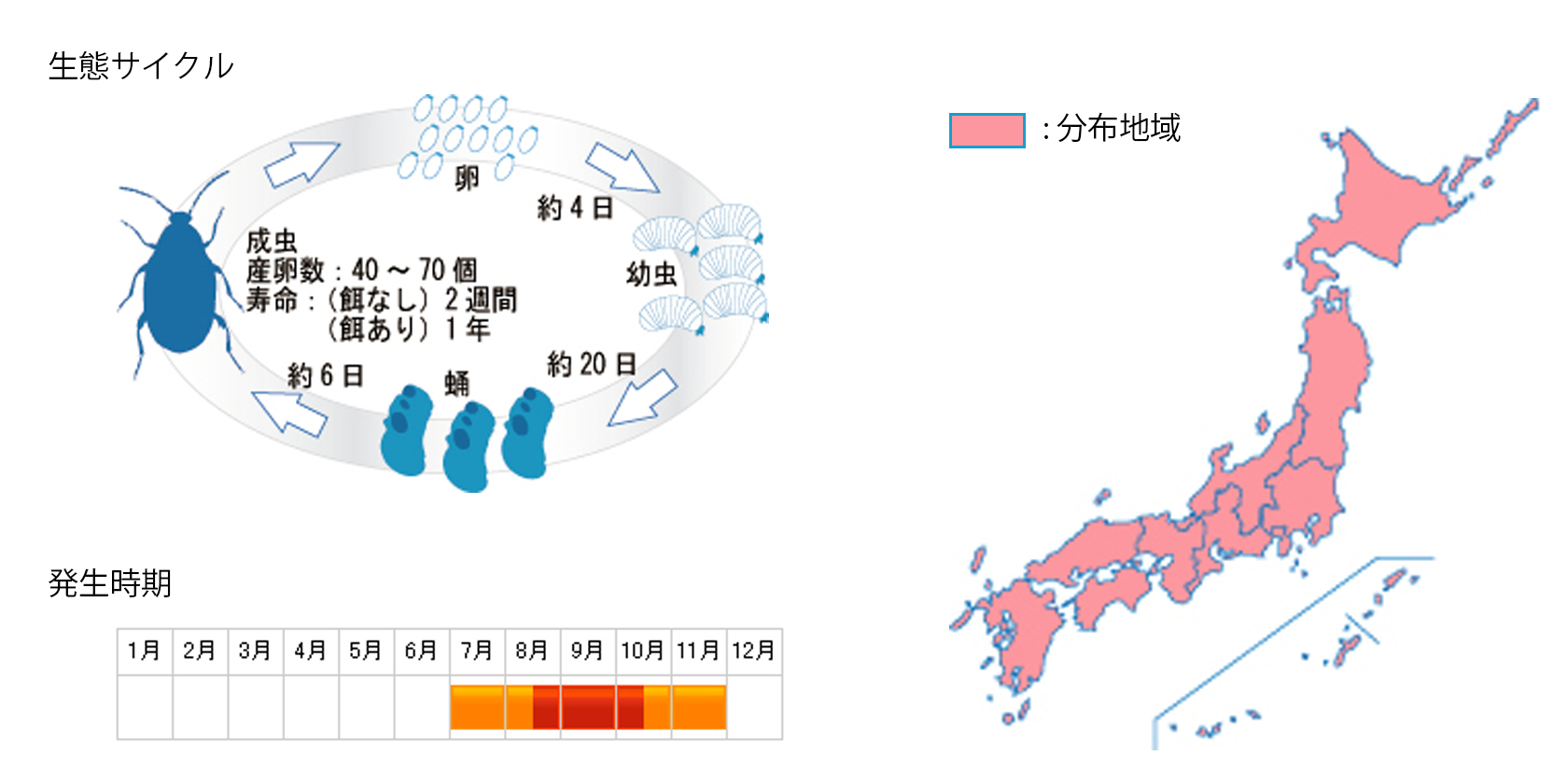

卵から成虫までの期間は、温度と湿度が関係していますが、暖かい地方では、年5回以上発生します。光には比較的よく誘引されます。成虫の寿命は、餌を与えないと約2週間で、水やショ糖を摂取すると延命します。野外で花粉などを摂取すると1年以上行き続け、180日間たっても産卵能力を失われません。

マメゾウムシ類は、マメ科植物の莢(さや)か種子を食物としています。卵は豆粒の表面に産み付けられ、孵化した幼虫は豆の中にもぐりこみます。幼虫は歩くことができず、豆の中でのみ成長します。

分布と発生場所

日本全国に分布し、マメ科植物を加害し、アズキゾウムシではアズキやササゲ、ダイズ、ソラマメ、エンドウ、ラッカセイなどで成育します。また、海外からの輸入マメ類から発見されることもあり、これまで日本にはいなかった種類も定着する危険性があります。

被害

アズキやササゲ、エンドウなどの貯蔵豆を加害し、豆類を原料とするあん、もやし、甘納豆などで異物混入となることがあります。野外で幼虫が入った加害豆をそのまま収穫し、貯蔵庫に持ち込まれると、その中で繁殖し、被害が広がることがあります。屋内では、餌がある限り1年通して発生します。駆除・防除方法

圃場での防除は、マメゾウムシの産卵時期に殺虫剤を散布することが有効です。被害豆が見つかった場合はすぐに取り除いてください。保管の際は、侵入を防ぐために密閉容器にて保管し、繁殖を抑えるために低温で貯蔵するようにしてください。また、豆に油(大豆油やゴマ油など)を混ぜることで、産卵を予防することもできます。大量の豆の処理については、くん蒸を行うことが一般的です。さらに日常管理として、定期的に被害の有無を確認し、床に落ちている豆などは清掃によって除去するようにしましょう。