ジンサンシバンムシ

生態と特徴

成虫体長…1.7~3.0㎜

体色…赤褐色で黄色の短毛に覆われている

幼虫体長…孵化幼虫で0.35㎜、老熟幼虫で3.5㎜ほど

体色…黄白色

卵体長…0.4㎜以下

体色…乳白色

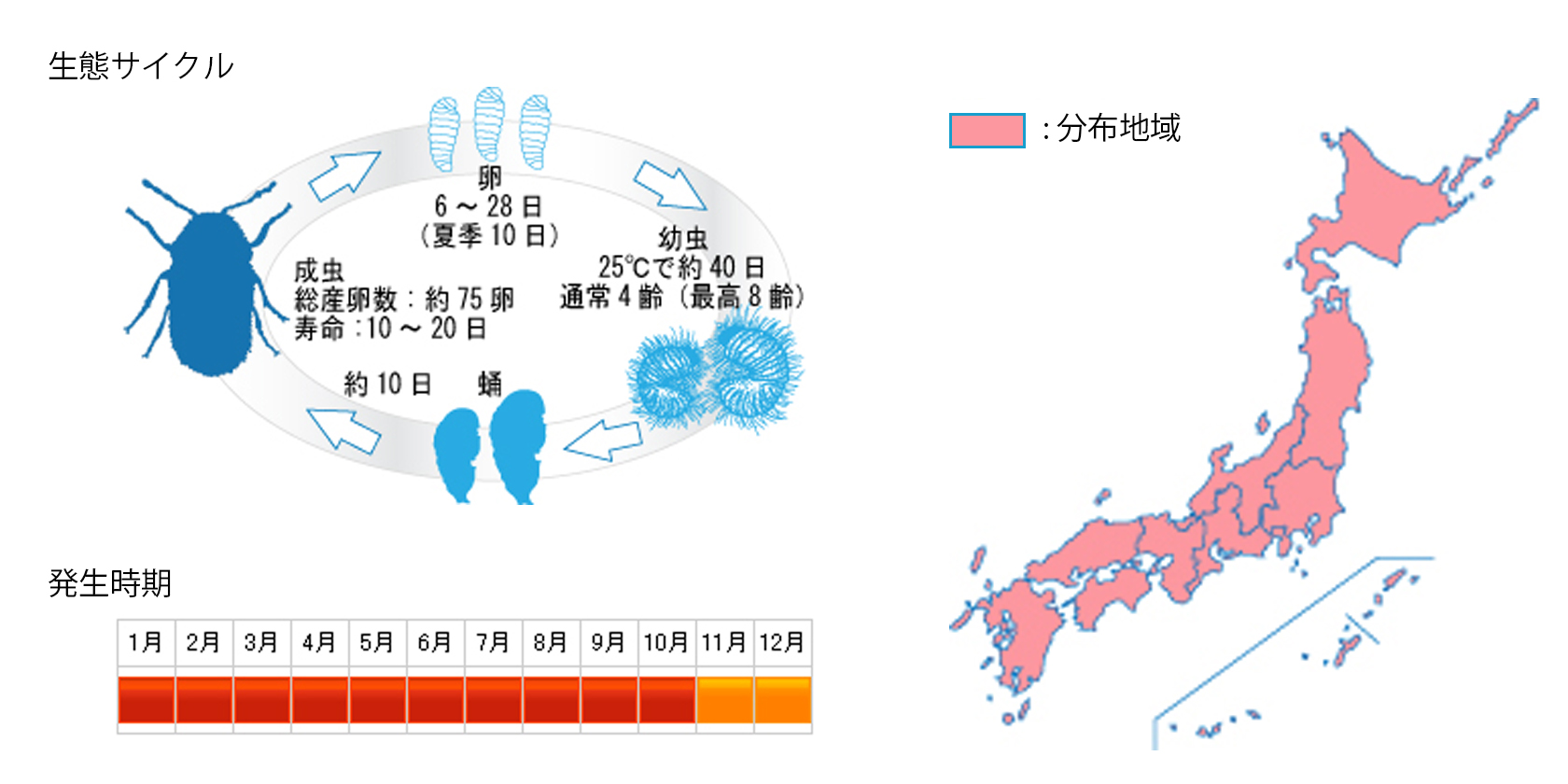

成虫は4月から出現しますが、暖房された室内では冬季でも若干見られます。発生は年1~3回、発育に最適な温度帯は22~30℃で、幼虫期間は温度によって著しく異なります。幼虫の低温耐性は強いですが、13℃以下では発育はしません。

卵は食物の隙間に1粒ずつ産み付けられ、孵化幼虫は活発に歩行をします。その後、食物の表面近くにとどまり、成長とともに内部に食入します。老熟幼虫は、孔道内で糞や屑などを唾液で固めて楕円形の蛹室を作り、その中で蛹化します。

成虫は光に誘引されやすいため、ライトトラップにも捕獲されます。

分布と発生場所

日本全土に分布しています。食品工場や漢方薬を扱う製薬工場、飼料工場などの動物質・植物質から発生します。野外においても、鳩の巣やハナバチの巣からの発生も確認されています。

被害

加害物は多様で、貯蔵穀物、小麦粉、米粉、パン、ビスケットなどの菓子類、乾燥麺類、香辛料、乾燥シイタケなどの乾燥貯蔵食品が挙げられます。その他、昆虫の死骸や皮革、植物標本、書籍、ペット用固形飼料などからも発生します。ただし、タバコシバンムシのように畳からの発生は確認されていません。また、本種の幼虫にはシバンムシアリガタバチが寄生し、これに刺されるという被害が確認されております。

駆除・防除方法

タバコシバンムシと同様、発生が疑われた場合には、まず発生源を見つけてください。発生源としては、乾燥食品からの発生が多くなっており、包装紙などに1㎜程度の穴が開けられています。発生源が特定されたら、掃除機などで清掃する他、困難な場合は他の製品から隔離し処分して下さい。殺虫剤の使用が可能であれば、エアゾール剤やくん煙剤などが使用できますが、餌となるものの内部に穿孔している幼虫には効果がありません。

発生を予防するためには、定期的に食品屑を清掃するとともに、食品類は密閉容器にて保管しましょう。ただし、ビニール袋や紙袋では簡単に穴を開けられてしまうのであまり好ましくありません。また、侵入源となる窓や換気口には防虫網を設置するとよいでしょう。その他、本種には性フェロモンを利用したフェロモントラップがあり、発生を監視するモニタリング用としても用いられています。