ダンゴムシ(オカダンゴムシ)

生態と特徴

成虫体長…約14㎜

体色…青灰色で、光沢がある

体全体が丸みを帯び、刺激を受けると体を折り曲げて球状になる特徴があることからダンゴムシと呼ばれます。

基本的には枯れ葉やミミズ、昆虫の死骸などの腐敗の進んだ有機質を食べますが、口器が強く、植物の新芽も食べるので、農作物の害虫としても知られています。沿岸、湿地、森林、洞穴など生活範囲は広範囲にわたります。夜間と朝方に活動をし、昼間は湿った物陰に集合して隠れています。

分布と発生場所

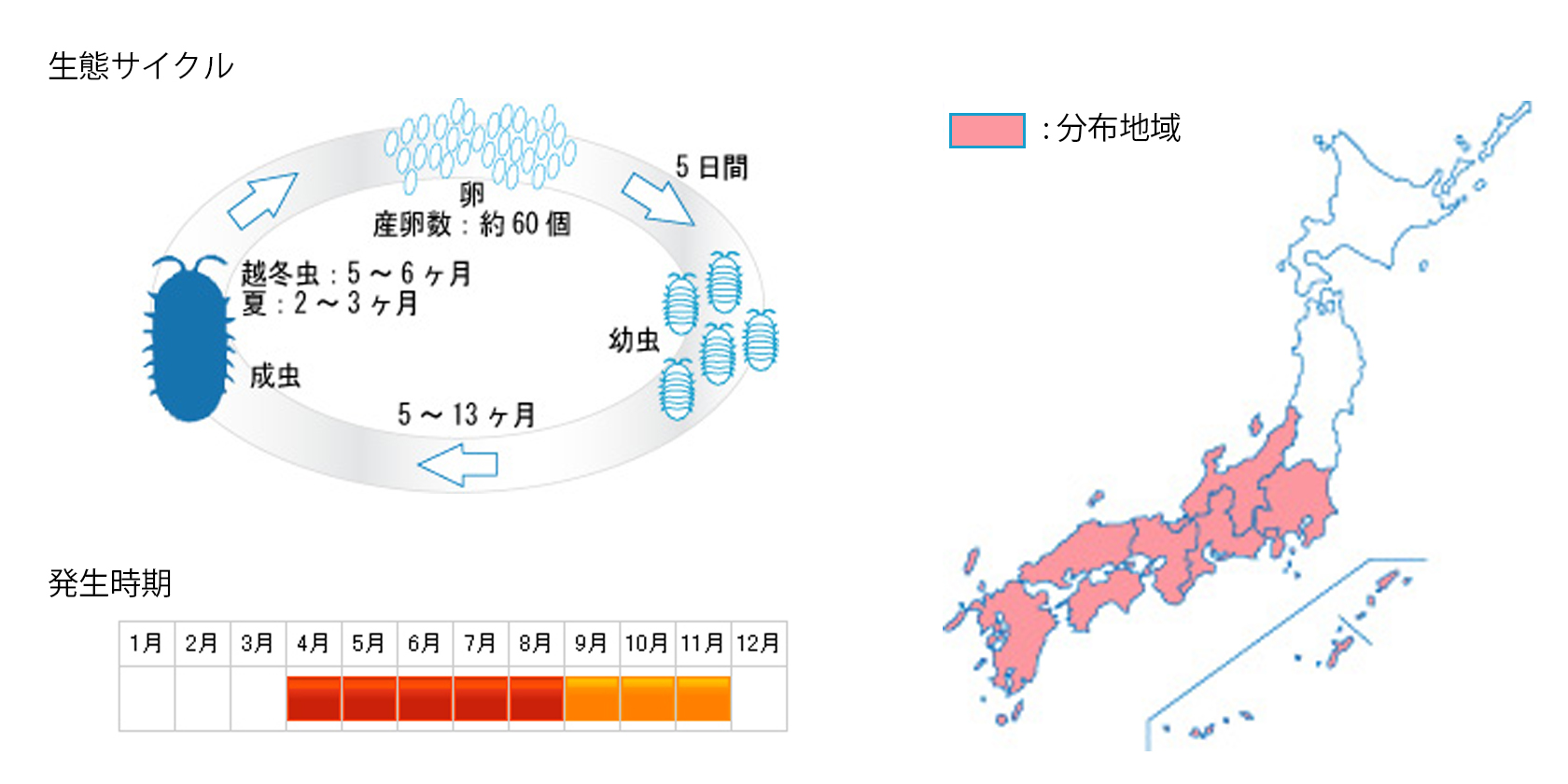

北海道や東北地方には少ないですが、関東以南には普通に見られます。人家の周囲に多く、庭や公園、荒地などでみられ、朽木、枯れ葉、石や植木鉢の下、石垣の間などに生息しています。乾燥に弱く、常に土の含水量が20%程度の場所を好みます。

被害

農作物への被害があるほか、梅雨などの湿気が高い時期や春先に、床下などで越冬していた個体が越冬場所から脱出する際に部屋に侵入してくることがあります。駆除・防除方法

建物の周辺などに草地や木材などがある場合、隠れ場所となるので除去します。また、オカダンゴムシは、春と秋の年2回活動期がありますが、秋の対策に重点を置きます。越冬する個体が家屋内へ侵入してきますので、秋のうちに庭に面した窓の下や縁台の下に粉状の薬剤を散布しておきます。また、オカダンゴムシは水分の少ないものでも食べるので、併せてカーバメート系殺虫剤を含む市販の毒餌を散布しておくのも良いでしょう。その他、窓の隙間やレールが越冬場所になることもありますので、忌避効果のある薬剤を塗布しておくのも効果的です。